「昨日は飲み会で盛り上がったけど、今日の運転は大丈夫かな…」

「お酒って、だいたい何時間くらいで抜けるんだろう?」

仕事の付き合いやプライベートで飲酒の機会が多いけれど、車での移動も欠かせない。

そんなあなたは、飲んだ後、どれくらいの時間を空ければ安全に運転できるのか、気になっているのではないでしょうか。特に翌朝の運転前は、アルコールが残っていないか不安になりますよね。

飲酒運転は、絶対に避けなければならない重大な違反行為です。

軽い気持ちで運転してしまい、事故を起こしたり、検挙されたりすれば、社会的信用や職、そして大切な命まで失いかねません。

この記事では、お酒(アルコール)が体から抜ける時間の目安、自分で計算する方法、そして飲酒運転にならないための重要な注意点について、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、アルコール分解の仕組みを理解し、より安全な行動をとるための知識が身につきます。

飲酒運転のリスクを正しく理解し、自分自身と周りの人を守るために、ぜひ最後までお読みください。

アルコール分解時間の目安と計算方法

まず、飲んだお酒が体から抜ける(分解される)までに、どれくらいの時間がかかるのか、基本的な知識を押さえましょう。

お酒が抜ける時間の目安はどれくらい?

一般的に、体重約60kgの成人男性が1単位(純アルコール量20g)のお酒を分解するのにかかる時間は、約4〜5時間と言われています。

1単位(純アルコール量20g)の目安は以下の通りです。

- ビール(5%): 中瓶1本(500ml)

- 日本酒(15%): 1合(180ml)

- チューハイ(7%): 1缶(350ml)

- ワイン(12%): グラス2杯弱(約200ml)

- ウイスキー(40%): ダブル1杯(60ml)

ただし、これはあくまで目安です。

実際にお酒が抜ける時間は、性別、年齢、体重、体調、飲んだお酒の種類や量、食事の有無など、さまざまな要因によって大きく変動します。

女性や高齢者、体重が軽い人は、アルコールの分解に時間がかかる傾向があります。

アルコール分解のメカニズムを理解しよう

体内に入ったアルコールは、主に肝臓で分解されます。

- アルコールは胃や小腸で吸収され、血流に乗って全身を巡り、肝臓へ運ばれます。

- 肝臓の酵素(ADHやMEOS)によって、アルコールはアセトアルデヒドという有害物質に分解されます。二日酔いの原因物質の一つです。

- アセトアルデヒドは、さらに別の酵素(ALDH2)によって酢酸へと分解されます。

- 酢酸は最終的に水と二酸化炭素に分解され、尿や汗、呼気として体外へ排出されます。

この分解プロセスには時間がかかり、肝臓の処理能力には限界があります。

一度に大量のアルコールを摂取すると、分解が追いつかず、血中のアルコール濃度が高い状態が長く続いてしまいます。

体重・摂取量別の分解時間の算出方法

より具体的に、自分がお酒が抜ける時間を知りたい場合は、計算式を使って算出することができます。

重要なのは「摂取した純アルコール量」と「体重」です。

次の章で、具体的な計算式と計算例を見ていきましょう。

酒抜ける時間の計算式・計算方法を徹底解説

お酒が抜ける時間を自分で計算できれば、より具体的な目安を知ることができます。

ここでは、その計算式と使い方を詳しく解説します。

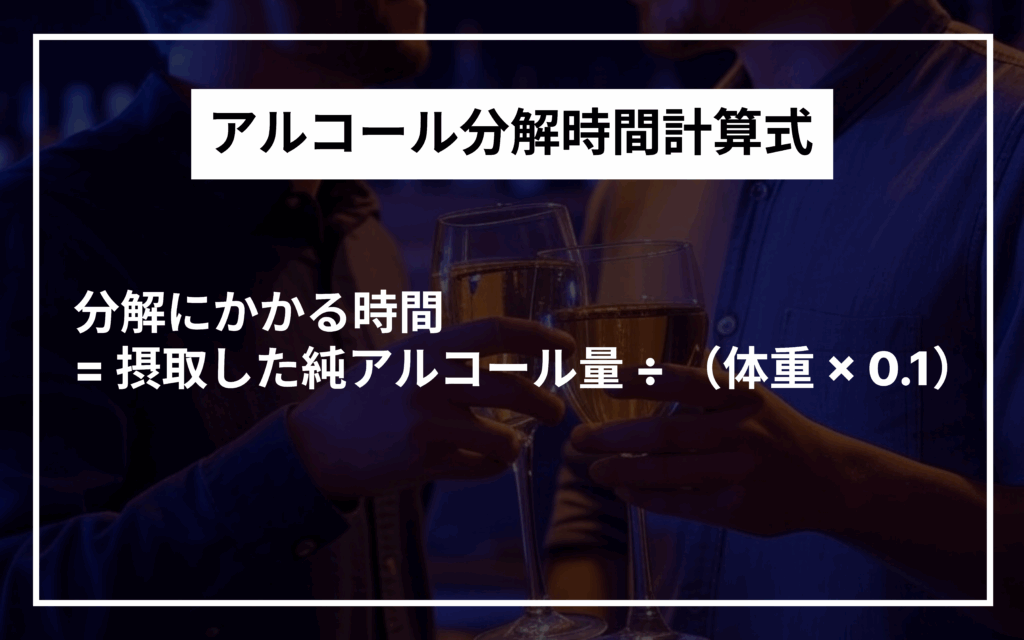

アルコール分解時間を算出する計算式と単位

お酒が抜ける時間の計算式は以下の通りです。

分解にかかる時間(時間) = 摂取した純アルコール量(g) ÷ (体重(kg) × 0.1)

- 摂取した純アルコール量(g)の計算方法: 飲んだ量(ml) × アルコール度数(%) ÷ 100 × 0.8(アルコールの比重)

- 体重(kg): ご自身の体重を入れてください。

- 0.1: 1時間あたりに体重1kgが分解できる純アルコール量の平均値(目安)です。

単位を間違えないように注意しましょう。

お酒何時間で抜ける?シミュレーション例紹介

例として、体重70kgの男性が、仕事の付き合いで以下の量を飲んだ場合の分解時間を計算してみましょう。

- 飲んだお酒:

- 生ビール(5%)中ジョッキ2杯(計800ml)

- ハイボール(ウイスキー40%)2杯(ウイスキー計120ml)

- 摂取した純アルコール量を計算:

- ビール: 800ml × 5% ÷ 100 × 0.8 = 32g

- ハイボール(ウイスキー): 120ml × 40% ÷ 100 × 0.8 = 38.4g

- 合計純アルコール量: 32g + 38.4g = 70.4g

- 分解にかかる時間を計算:

- 70.4g ÷ (70kg × 0.1) = 70.4 ÷ 7 = 約10.05時間

この計算結果によると、飲酒後、約10時間は体内にアルコールが残っている可能性があるということになります。

夜9時まで飲んでいたとしたら、翌朝7時頃までアルコールが残っている計算です。

体内アルコール濃度の変化とチェック方法

飲酒後、血中のアルコール濃度は時間とともに上昇し、ピークを迎えた後、徐々に低下していきます。

しかし、「酔いが覚めた」という感覚と、実際に体からアルコールが抜けたかどうかは一致しません。

自分では大丈夫だと思っていても、呼気や血液中には運転に必要な判断能力や操作能力を低下させる量のアルコールが残っている可能性があります。

体内のアルコール濃度を正確に知るには、アルコールチェッカーを使用する方法がありますが、その精度や使い方には注意が必要です(後述します)。

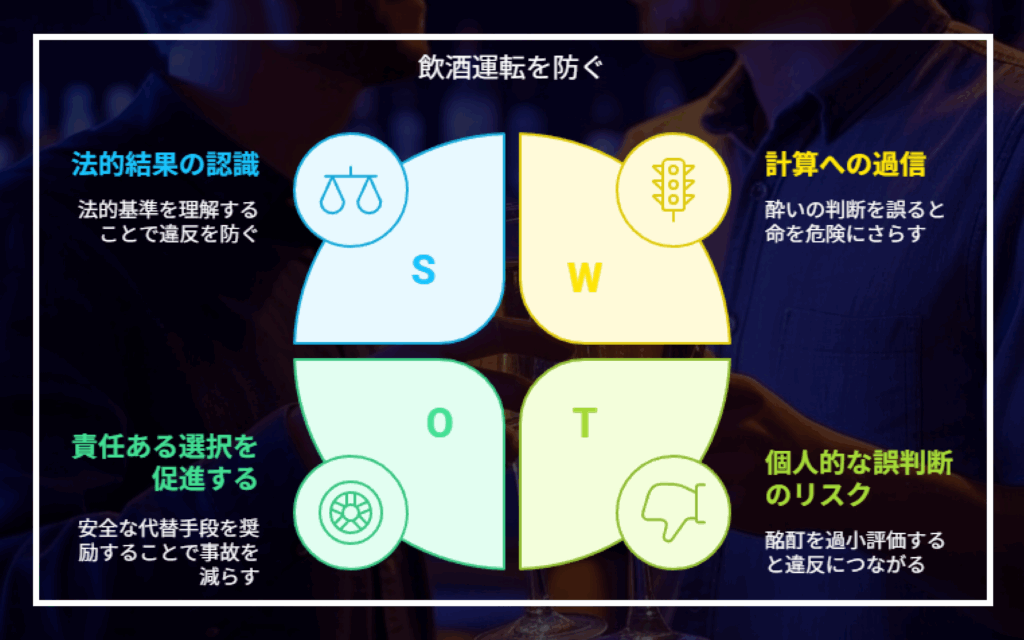

飲酒運転にならないための基準と注意点

飲酒運転は法律で厳しく禁止されており、重大な結果を招きます。

基準と注意点をしっかり理解しておきましょう。

血中アルコール濃度の基準・チェック方法

道路交通法では、以下の基準値を超えて車両を運転することが禁止されています。

- 酒気帯び運転: 呼気中アルコール濃度 1リットルあたり0.15mg以上 (または血中アルコール濃度1ミリリットルあたり0.3mg以上)

- 酒酔い運転: アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。呼気中のアルコール濃度に関わらず、まっすぐ歩けない、ろれつが回らないなどの状態が見られれば該当します。

「少ししか飲んでいないから大丈夫」「時間が経ったから大丈夫」といった自己判断は絶対にやめましょう。

わずかな量のアルコールでも検挙対象となる可能性があります。

飲酒運転・酒気帯び運転の罰則と行政処分

飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)には、厳しい罰則が科せられます。

| 違反の種類 | 違反点数 | 免許処分 | 罰則 |

|---|---|---|---|

| 酒酔い運転 | 35点 | 免許取消 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | |||

| (呼気0.25mg/L以上) | 25点 | 免許取消 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| (呼気0.15mg/L以上 0.25mg/L未満) | 13点 | 90日間の免許停止 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

※上記は運転者本人に対する処分です。

車両提供者、酒類提供者、同乗者にも厳しい罰則があります。

免許停止や取消は、仕事や生活に計り知れない影響を与えます。

罰金も高額であり、経済的な負担も非常に大きくなります。

運転可能な目安時間と判断の注意点

計算上のアルコール分解時間は、あくまで参考値です。

安全に運転できるようになるまでには、計算結果よりもさらに多くの時間が必要と考えるべきです。

運転再開の判断で最も重要な注意点:

- 計算結果を過信しない: 個人差や体調を考慮し、最低でも計算時間の1.5倍〜2倍の余裕を見る、あるいは翌日の運転は完全に避けるといった判断が賢明です。

- 睡眠時間だけでは不十分: 寝ている間もアルコール分解は進みますが、睡眠時間が分解時間より短ければ、当然アルコールは残ります。「寝たから大丈夫」ではありません。

- 体感を信じない: 「酔いが覚めた」「気分が良い」と感じても、アルコールは残っている可能性があります。

- 少しでも不安なら運転しない: これが最も確実で安全な方法です。

酒類別・ドリンク毎のアルコール抜ける時間早見表

よく飲まれるお酒の種類別に、1杯あたりの純アルコール量と、体重別(50kg, 60kg, 70kg)の分解時間の目安をまとめました。

あくまで参考としてご活用ください。

【注意】この表は目安です。実際の分解時間は個人差や体調により大きく異なります。

| お酒の種類(度数) | 1杯の目安量 | 純アルコール量(g) | 体重50kgの分解時間(h) | 体重60kgの分解時間(h) | 体重70kgの分解時間(h) |

|---|---|---|---|---|---|

| ビール(5%) | 500ml (中瓶) | 20.0 | 約4.0 | 約3.3 | 約2.9 |

| チューハイ(7%) | 350ml (缶) | 19.6 | 約3.9 | 約3.3 | 約2.8 |

| ワイン(12%) | 125ml (グラス) | 12.0 | 約2.4 | 約2.0 | 約1.7 |

| 日本酒(15%) | 180ml (1合) | 21.6 | 約4.3 | 約3.6 | 約3.1 |

| 焼酎(25%)ロック | 100ml (グラス) | 20.0 | 約4.0 | 約3.3 | 約2.9 |

| ウイスキー(40%)ダブル | 60ml | 19.2 | 約3.8 | 約3.2 | 約2.7 |

| ハイボール(ウイスキー40%) | ウイスキー30ml | 9.6 | 約1.9 | 約1.6 | 約1.4 |

使い方:

- 飲んだお酒の種類と量から、合計の純アルコール量を計算します。

- ご自身の体重に近い列の分解時間を確認します。

- 複数種類飲んだ場合は、それぞれの分解時間を合計するのではなく、合計の純アルコール量を算出して全体の分解時間を計算してください。

重ねて注意しますが、この表の時間を鵜呑みにせず、十分すぎるほどの余裕を持ってください。

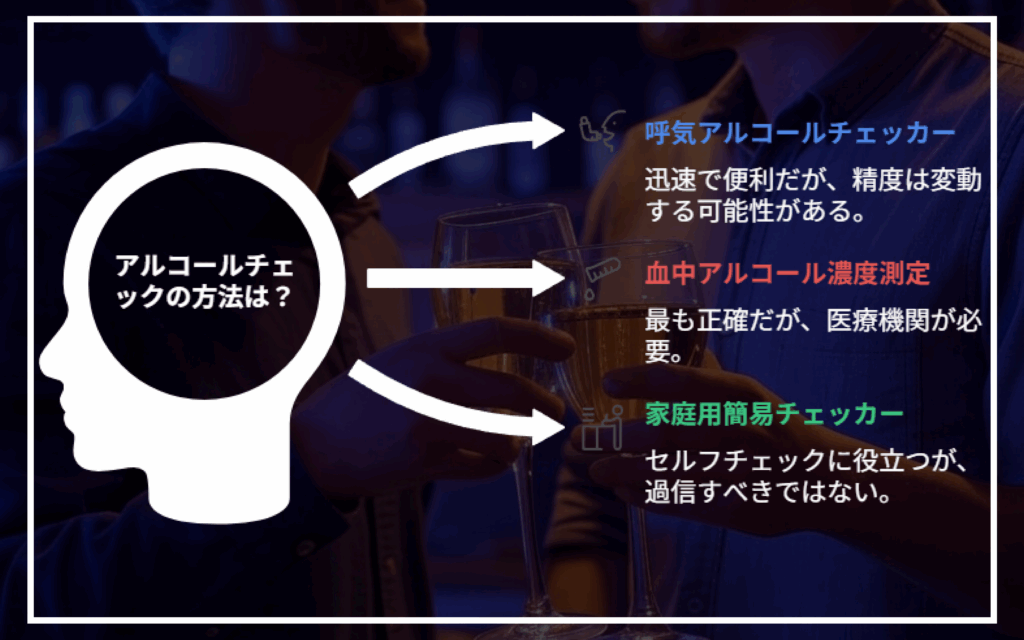

アルコールチェックと測定の方法

飲酒運転防止対策として、アルコールチェッカーの利用や、企業におけるアルコールチェックの義務化が進んでいます。

呼気チェッカー・血中濃度の測定について

- 呼気アルコールチェッカー: 呼気に含まれるアルコール濃度を測定する機器です。比較的簡単に測定できますが、機器の精度や使い方(測定タイミング、飲食直後の使用など)によって数値が変動する可能性があります。

- 血中アルコール濃度測定: 血液中のアルコール濃度を直接測定する方法で、最も正確ですが、医療機関などで行う必要があります。

市販の簡易的な呼気チェッカーは、あくまでセルフチェックの補助として考え、その数値だけで運転の可否を判断するのは危険です。

家庭でできる簡易チェック・注意点

家庭用の簡易チェッカーを使用する場合は、以下の点に注意しましょう。

- 取扱説明書をよく読む: 正しい使い方を守ることが重要です。

- 測定タイミング: 飲食直後やうがい直後は避け、一定時間空けてから測定します。

- 定期的なメンテナンス: センサーの寿命や校正が必要な場合があります。

- 過信しない: 測定結果がゼロであっても、体調などを考慮し、少しでも不安があれば運転は控えるべきです。

会社の義務化とウォッチ・管理の実際

2023年12月より、白ナンバー(自家用)の車を使用する事業者に対しても、運転前後のアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。

これは、社会全体で飲酒運転を根絶しようという強い意志の表れです。

会社でアルコールチェックが義務付けられている場合は、ルールを遵守し、日頃から飲酒習慣を見直す良い機会と捉えましょう。

事故防止・中古車選びと運転の安全対策

最後に、飲酒運転による悲劇を繰り返さないために、絶対に守るべき対策を確認します。

酒気帯び運転による事故の事例と対策

飲酒運転による事故は、被害者だけでなく、加害者とその家族の人生をも狂わせます。

「少しだけなら」「バレないだろう」という安易な考えが、取り返しのつかない結果を招くのです。

- 事故の悲惨さ: 死亡事故や重傷事故につながるケースが多く、被害者や遺族に深い悲しみを与えます。

- 加害者の代償: 刑事罰、行政処分、損害賠償はもちろん、職を失い、社会的信用を失い、家族が離散するなど、計り知れない代償を払うことになります。

点数・行政処分・中古車への影響

前述の通り、飲酒運転の違反点数は非常に高く、免許停止や取消につながります。

- 免許停止・取消の影響: 通勤や仕事での移動、家族の送迎などができなくなり、生活に大きな支障が出ます。

- 再取得の困難さ: 免許取消の場合、欠格期間が長く、再取得には時間も費用もかかります。

- 中古車ローンへの影響: 信用情報に傷がつき、自動車ローンなどの審査に通りにくくなる可能性も考えられます。

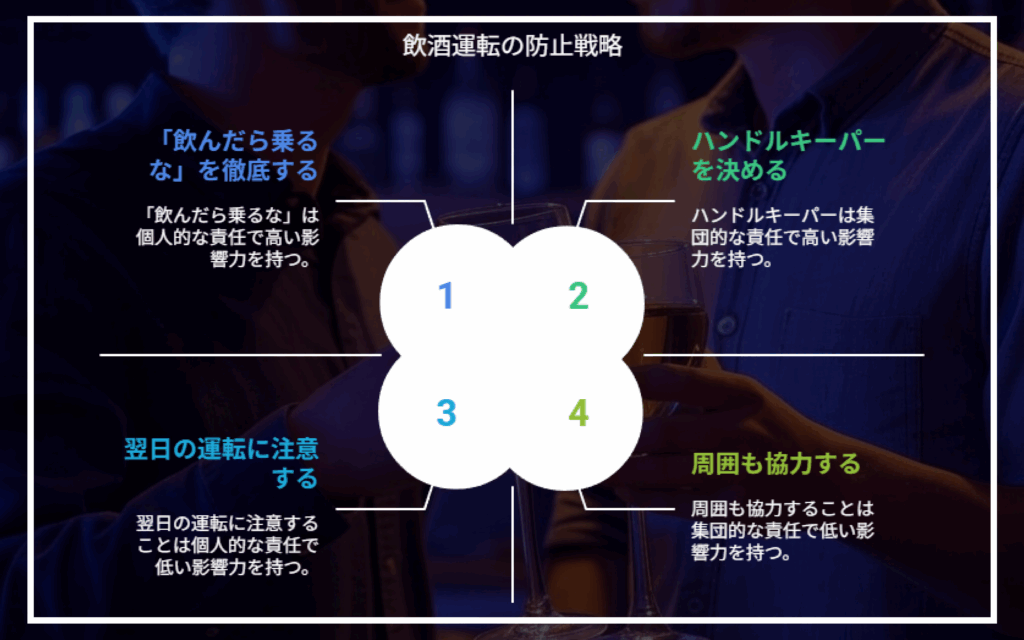

絶対に守るべき飲酒運転防止対策

飲酒運転を防ぐために、以下の対策を徹底しましょう。

- 「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底する: 基本中の基本です。

- ハンドルキーパーを決める: 飲み会に行く前に、お酒を飲まずに運転を担当する人を決めましょう。

- 公共交通機関やタクシー、運転代行を利用する: 飲酒した場合は、これらの手段で安全に帰りましょう。

- 翌日の運転にも注意: 深酒した翌日は、運転を控える判断も重要です。

- 周囲も協力する: 飲酒した人に運転させない、勧めないという意識を周りの人も持つことが大切です。

まとめ

お酒が体から抜ける時間は、飲んだ量、体重、性別、体調など多くの要因によって変動します。

計算式や早見表はあくまで目安であり、個人差が大きいことを絶対に忘れないでください。

最も重要なことは、「少しでもアルコールが体内に残っている可能性がある場合は、絶対に運転しない」ということです。

飲酒運転は、あなた自身の未来、そして他人の命を奪いかねない、絶対に許されない行為です。

飲み会の翌朝など、運転に少しでも不安を感じる場合は、運転以外の移動手段を選択するか、運転を控える勇気を持ちましょう。

この記事で得た知識を活かし、常に安全運転を心がけ、飲酒運転のない社会を目指しましょう。

神崎 海

LGBTQ当事者として「心から安心できる場所」を求め続けた経験を原点に、千葉でミックスバー「ゴッドハンド」を開業。一人ひとりに寄り添う専門的な空間づくりが実を結び、今では地域コミュニティに不可欠な場所として厚い信頼を寄せられています。